Arbeiten und Wohnen wachsen immer mehr zusammen. Dadurch verändern sich die Anforderungen an unsere Wohnungen. Auch städtebaulich sind Veränderungen zu erwarten. Die frühere Trennung der Bereiche Wohnen, Arbeit und Produktion erzeugte weite Arbeitswege, Schlafstädte und Industrielandschaften. Das Nebeneinander verschiedener Lebensbereiche ist heute ausdrücklich erwünscht.

Corona hat die Arbeitsbedingungen dauerhaft stark verändert. Die Homeoffice-Nutzung unter Vollzeitbeschäftigten in Deutschland hat sich nach der Pandemie auf durchschnittlich 1,4 Tage pro Woche eingependelt. Im Nachbarland Frankreich sind es 1,3, in den USA 1,6 und in Japan 1,1 Tage. Das ist das Ergebnis einer Studie des ifo Instituts, die 27 Länder vergleicht. „Nie zuvor hat irgendein Ereignis in so kurzer Zeit derart umfassend das Arbeitsleben umgekrempelt“, sagt Mathias Dolls, einer der Autoren der Studie.

Die traditionelle Skepsis gegenüber dem Homeoffice hat offenbar abgenommen: So sagen über die Hälfte der befragten Beschäftigten, sie seien im Homeoffice produktiver, als sie es erwartet hätten. Je positiver die Beschäftigten ihre Produktivität im Verhältnis zu ihren vorherigen Erwartungen einschätzten, desto mehr Homeoffice-Tage bieten die Arbeitgeber an. Dieser Zusammenhang gilt in allen 27 untersuchten Ländern. Darüber hinaus wurden mehr Homeoffice-Tage angeboten, je härter die Lockdowns während der Corona-Pandemie waren.

Die Beschäftigten möchten die Arbeit von zuhause nicht mehr missen. 26 Prozent würden eine neue Arbeitsstelle suchen, wenn ihr Arbeitgeber nur noch Präsenzarbeit anbietet. Andere Studien in den USA ergeben, dass sogar mehr als 40 Prozent der derzeitigen Heimarbeiter sich einen neuen Arbeitsplatz suchen würden, wenn ihr Arbeitgeber eine vollständige Rückkehr ins Büro verlangen würde.

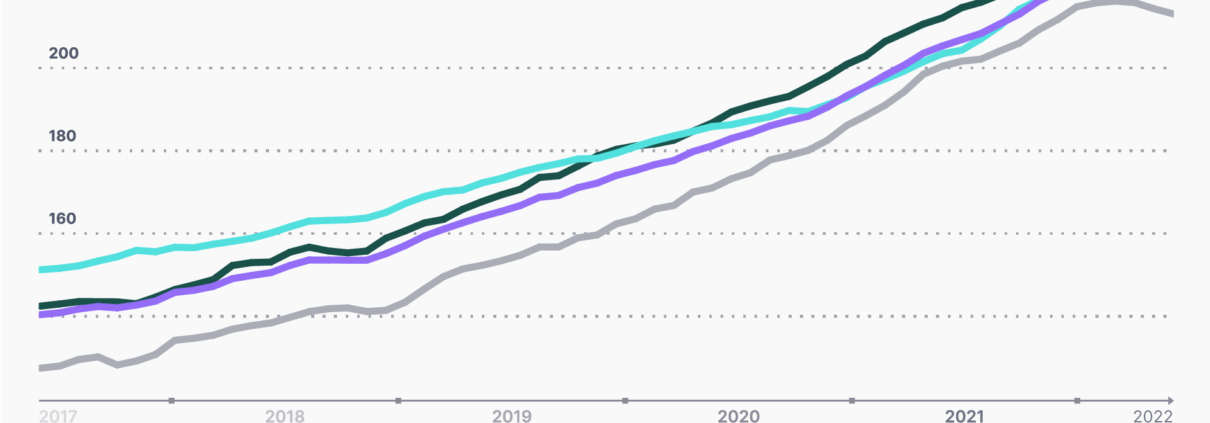

Dieser Trend könnte weitreichende Folgen haben, sagt Dolls – etwa für die Arbeitsorganisation in Firmen und ihre Innovationsfähigkeit oder für die Städte: „Wenn ältere und wohlhabendere Beschäftigte in die Vorstädte abwandern, könnten die Mieten in manchen Städten sinken. Das wiederum erleichtert jungen Arbeitnehmer*innen, dort zu leben und von den Vernetzungsmöglichkeiten zu profitieren.“